療法選択外来

療法選択外来とは

受診の流れ

来 館 「アンケート記入」

前半30分 「医師より説明」

後半30分 「看護師より説明」

診療終了

診療時間

療法選択外来 診療時間

月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

14:30 | | - | - | | - | - |

15:30 | | - | - | | - | - |

※他院より受診される方は 各曜日15:30枠のみとなります

※担当医師は外来案内ページの「外来担当医師一覧」をご覧ください

日高病院 療法選択外来 受診者数

2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |

患者数 | 16名 | 9名 | 16名 | 22名 | 31名 | 50名 |

他院から受診される患者様へ

日高病院では他院からのリクエストを考慮し、院外の患者様の受診も行っております。

●受診時間について

月・木曜日の15:30枠のみとなります(完全予約制)

●かかりつけ医の紹介状を必ずご持参ください

その際、紹介状には下記の項目の記載をお願いします

① 紹介目的に「療法選択外来 希望」と明記

② CKD患者であること

③ CKDの原疾患

④ 3か月前までの直近2回のeGFR(いずれも30未満であること)

3つの腎代替療法

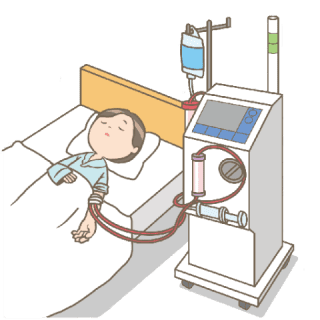

血液透析

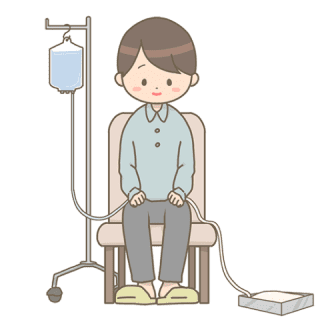

腹膜透析

腹膜透析とは、お腹の中の臓器を覆う膜である“腹膜”を、毒素や余分な水分を取り除くフィルターとして使う透析の方法です。

お腹に特殊なチューブ(カテーテル)を埋め込み、透析用の液体をお腹の中へ送りこみます。腹膜(フィルター)を通して毒素や余分な水分が透析液に移動ます。汚れた液を交換すれば、体の中の毒を外に出せる仕組みです。これを繰り返すことで体内の浄化を行います。

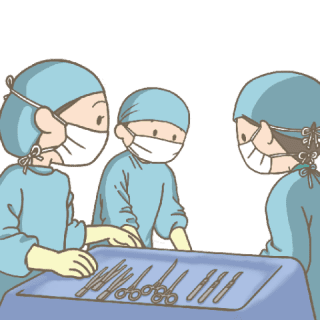

腎臓移植

悪くなった腎臓の機能をドナーから頂いた健康な腎臓で補う治療法です。

現在では末期腎不全唯一の根治的治療法であり、血液透析や腹膜透析の2倍近い延命効果が得られます。

毎日免疫抑制剤を内服する必要がありますが、健康な人と同様の生活が期待できます。

「血液透析」と「腹膜透析」の違い

「血液透析」「腹膜透析」の違いについて

本来、腎臓は24時間 365日休まず体をきれいにしてくれます。

血液透析では2~3日に1回、体内に溜まった毒素をまとめて抜きます。そのため体に負担がかかりやすく、透析後の疲労感や血圧低下、不整脈等が起きやすいという問題点があります。

一方、腹膜透析は毎日自宅で行うことができ、本来の腎臓の働きに近い形で透析を行うことができるため、安定した体調で過ごせることが期待できます。

血液透析では2~3日に1回、体内に溜まった毒素をまとめて抜きます。そのため体に負担がかかりやすく、透析後の疲労感や血圧低下、不整脈等が起きやすいという問題点があります。

一方、腹膜透析は毎日自宅で行うことができ、本来の腎臓の働きに近い形で透析を行うことができるため、安定した体調で過ごせることが期待できます。

ただし、腹膜透析は自分の体に頼った透析ですので、毒素や余分な水の除去量はその都度異なります。血液透析では機械で透析の仕方を設定するので、毒素や水の除去量はある程度コントロールが可能です。

腹膜透析は自身の生体膜を使用するため、年月とともに劣化が起きます。これまでは8年程度が腹膜透析の限界とされてきました。現在は透析液の質が改善され、さらに長期間実施可能となることが期待されます。ですが、必ず劣化は起こるため、いずれは血液透析への切り替え、もしくは移植術を受ける必要があります。また、ご自分で管の管理を行いますので、衛生環境には注意が必要です。

腹膜透析は自身の生体膜を使用するため、年月とともに劣化が起きます。これまでは8年程度が腹膜透析の限界とされてきました。現在は透析液の質が改善され、さらに長期間実施可能となることが期待されます。ですが、必ず劣化は起こるため、いずれは血液透析への切り替え、もしくは移植術を受ける必要があります。また、ご自分で管の管理を行いますので、衛生環境には注意が必要です。

「血液透析」と「腹膜透析」の比較

血液透析 | 腹膜透析 | ||

通院頻度 | 1週間に3回 通院手段: ・自力での通院(自家用車・公共機関等) ・医療機関での送迎サービス(対応可能範囲は医療機関ごとに異なる) | 1か月に1~2回 | |

透析頻度 | 1週間に3回 | 毎日 パックの交換頻度は1~4回 | |

拘束時間 | 透析を受けている間 1回4時間(準備等を含め6時間前後) | 透析液交換時 1回30分程度 「APD」の場合は就寝中(6~8時間) | |

機材の管理 | 病院スタッフが機材の管理を行う | 患者様ご自身やご家族が機材の管理を行う | |

代表的な合併症 | 血管トラブル(感染・閉塞 ) 透析困難症(血圧以上・倦怠感)など | 感染症(出口部感染・腹膜炎) 被嚢性腹膜硬化症 など | |

継続可能年数 | 上限なし 高齢化などで透析継続困難となり離脱する可能性あり | ~10年 残された腎臓の機能に応じて早期離脱が必要な場合もあり | |

| 食事 | ・透析日が2~3日に1度なので、体重や毒素が増え過ぎないように注意が必要 ・1日の水分摂取量を700~1000ml程度に制限する場合がある ・カリウム等の摂取量を制限する場合がある | ・連日体内の浄化を行えるので、血液透析に比べ毎日の水分制限やカリウム制限は緩やか | |

入浴 | 透析日は入浴を避ける | 出口部にパウチを張り付けて入浴可能 | |

運動 | 絶対的な制限はなし(個々に応じて相談) | ||

| 旅行 | 国内 | 可能 ・2カ月前までには主治医へ相談 ・自身で旅行先周辺の透析施設の検索を行い、主治医へ紹介状を依頼する 費用:原則負担なし | 可能 ・2カ月前までには主治医へ相談 ・製薬会社を通じて宿泊先へ透析液を配送する手配を行う ・必要な機材があれば持参する 費用:配送料を負担 |

海外 | 可能 ・2~5か月前までに主治医に相談 ・旅行先の透析施設を探す ・旅行先施設は約2~3か月前に手配が必要(インターネットなどを利用し個人で探すか、旅行代理店や海外透析予約代行専門業者などを使って探す) 費用:旅行先の地域によって差があり、原則「健康保険」は適用されない 例)アジアの場合で1回あたり2~5万円、アメリカでは4~5万円、オーストラリアは9万円程度 | 可能 ・2~5か月前までに主治医に相談 ・製薬会社を通じて旅行先の国へ手配を行う(対応可能な地域が限られる場合あり) 費用:旅行先の地域によって差があり、原則「健康保険」は適用されない 例)3泊4日 1万円前後、1週間 3万円前後 | |